あなたは7000円のうどんが高い!ぼったくりだ!!と感じますか?

私は高いと感じます。おそらく買わないでしょう。しかしぼったくりだ!とは感じていません。今回はそのことについて解説します。

はじめに

私は基本的に朝のニュースは見ません。

理由は単純で、朝から事故や殺人、不倫、政治家の失言などのニュースを見て気分を悪くしたくないからです。

人の不幸を見てイライラしたり、怒ったりするくらいなら、いっそ見ないほうが気持ちよく一日を始められます。

もちろん、重要なニュースは見なくても耳に入ってきます。

例えば最近の「お米の価格高騰」も、ニュースを見なくても日常の会話やSNSで自然と知ることができます。

朝ニュースを見ない理由

- ネガティブな情報で朝から感情を消耗したくない

- 「知っている」だけで終わり、何も行動しないなら意味がない

- コンビニやスーパーの募金箱に寄付するなど、直接行動するほうがよっぽど貢献できる

ニュースは便利ですが、受動的に受け取るだけでは自己満足で終わってしまうことも多いと感じています。

万博7,000円の伊勢海老うどん騒動

最近、義父と話題になったのが大阪・関西万博で提供された「伊勢海老うどん(7,000円)」です。

YouTuberの“びわ湖くん”が実食レビューで「海老の身が少ない」「これで7,000円はキツすぎる」とコメント。SNSでも「高すぎる」「ぼったくりでは?」という声が多く上がりました。

しかし、私はこのニュースを聞いても「高い!ありえない!」という感情的な反応はしませんでした。

代わりに考えたのは、価格設定とターゲット層の戦略です。

高価格には理由がある?ターゲット層を考える

- 万博に来場する海外観光客や比較的裕福な層を狙っている可能性

- 海外では普通のランチが4,000円以上することも珍しくない

- 「高いから買わない層」をあえて排除し、高くても買う層に絞っているかもしれない

- 「すぐ食べたい」「ゆっくり落ち着いて食べたい」という需要を満たす戦略

価格設定には必ず背景があります。

特にイベント会場やテーマパークでは、場所代や特別感も価格に含まれます。

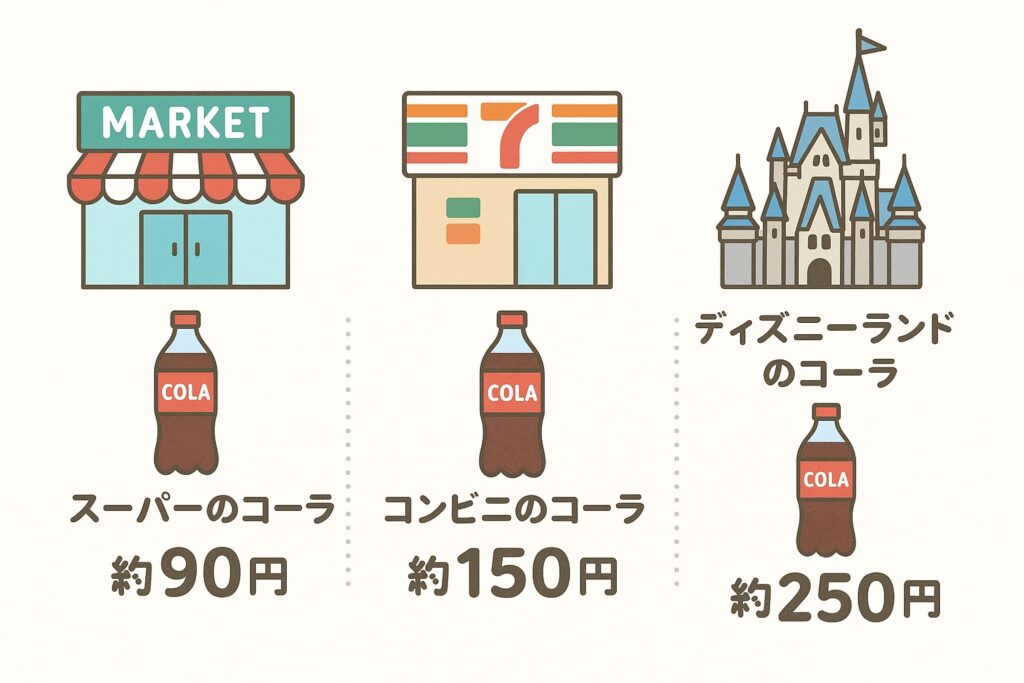

価格は場所と状況で変わる

私たちはすでに日常でこれを経験しています。

- スーパーのコーラ → 約90円

- コンビニのコーラ → 約150円

- ディズニーランドのコーラ → 約250円

同じ商品でも、場所や状況で価格は大きく変わります。

それでも売れているのは需要と供給が一致しているからです。

需要と供給が一致していれば成立する

- 高いと思えば買わなければいい

- 高くても価値を感じる人がいれば、その価格で売れる

- 売れなければ価格設定や戦略が間違っていたというだけ

- 売れているなら経営戦略が成功している証拠

感情的に「高い=悪」と決めつけるのではなく、市場原理で物事を捉える視点が大事だと感じます。

お金の勉強で得た考え方

私がこのような視点を持てるようになったのは、お金の勉強を始めたからです。

以前は「高い!」と感情的に反応していたことも、今では「ターゲットは誰か」「価格設定は妥当か」と考えるようになりました。

まだまだ学びの途中ですが、こうした日常の出来事から経営やお金の価値観を考えられるのは、自分の成長だと感じます。

まとめ

- 高いと思えば買わなければいいだけ

- ニュースでイライラするなら見なければいい

- 価格設定で売れないなら戦略ミス、売れているなら需要と供給が一致しているということ

- 感情ではなく、数字や戦略で物事を見ると、人生はもっと楽になる

これから学び、間違えや失敗を修正して乗り越えて成長していきましょう!

感じ方が変われば世界が変わる!!